事件・事故

パイロットと管制塔、着陸滑走路巡り最後まで交信…本紙が独自入手した交信記録で判明【独自】 務安空港事故

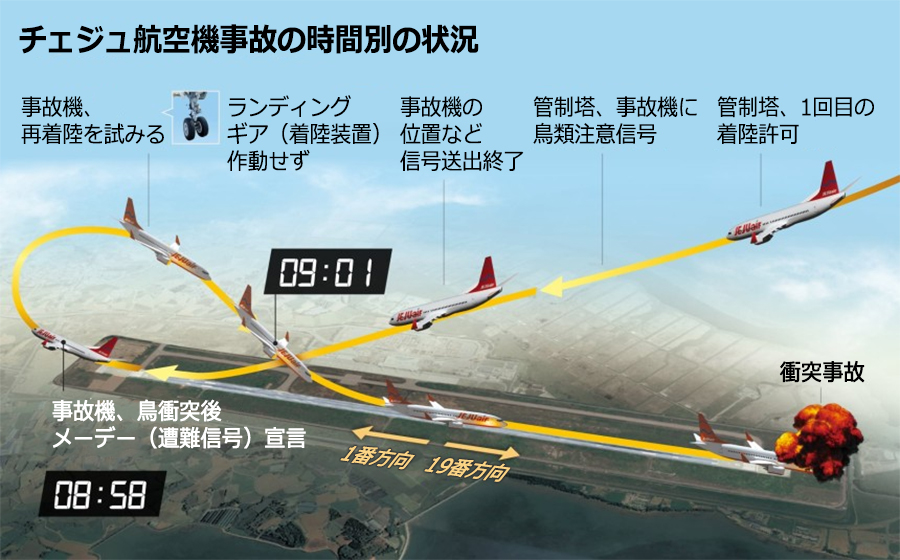

昨年12月に務安国際空港(全羅南道務安郡)で発生したチェジュ航空機事故で、事故機がコンクリート製構造物のある19番方向(北から南)で滑走路に着陸したのは、管制塔の提案による措置であることが今月7日に確認された。事故機のパイロットは当初、コンクリート製構造物がない1番方向(南から北)で滑走路に着陸すると3回伝えたが、管制塔側が着陸直前に19番方向を指示していた。

【独自入手】主な交信内容

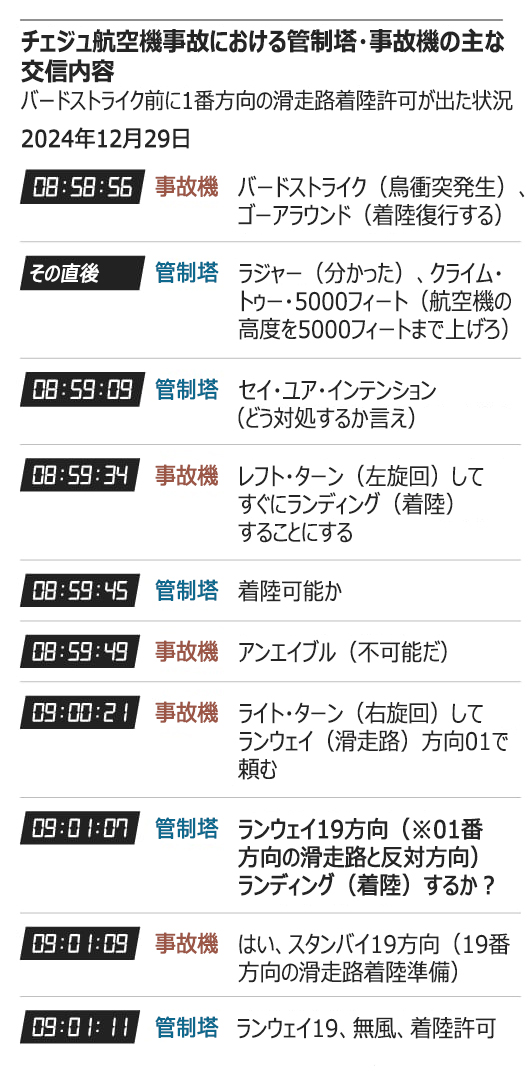

本紙が7日に入手した務安空港管制塔と事故機の間の交信記録には、ブラックボックス(フライト・データ・レコーダーとコックピット・ボイス・レコーダー)が記録できなかった事故直前の4分7秒間の記録が含まれている。この交信記録によると、パイロットは事故機が衝突する直前の午前8時59分34秒、9時00分21秒などに1番方向で滑走路に着陸するという意思表示をした。しかし、衝突1分前の9時1分07秒、管制官が「19番方向で着陸するか?」と言い、パイロットがこれを受け入れて着陸方向が変更された。

専門家たちは当時、「管制塔とパイロットの選択が適切だったのか詳しく調査すべきだ」とした上で「こうした内容が含まれている事故時の交信記録全体を公表しなければならない」と指摘した。最終的な事故調査報告書が出るまでには1年以上の時間を要するが、調査主体の韓国国土交通部(省に相当)航空鉄道事故調査委員会が交信の一部しか公表していないため、不必要な憶測ばかり招いているということだ。航空鉄道事故調査に関する法律は交信記録について「公表しないこともある」とだけ規定しており、公表するかどうかは調査委の裁量となっている。

■パイロット「予定通りの滑走路に」 管制塔「違う方向で」

「レフトターンで着陸する」「不可能だ」「19番方向で滑走路に着陸するか?」

本紙が7日に入手した務安空港管制塔と事故機の間の交信記録によると、双方はバードストライク(鳥衝突)が発生した後、滑走路の着陸方向について数回交信を交わしていたことが分かった。

事故機はバードストライク後、直ちに高度を上げるゴーアラウンド(着陸復行)を試み、管制塔は高度を5000フィート(約1500メートル)まで上げるよう指示した。事故機のパイロットは約30秒後の8時59分34秒、「レフトターン(左旋回)してすぐに着陸する」という意思を示した。この「着陸」とは、当初予定されていた 1番方向で滑走路に着陸することを意味する。

しかし、パイロットは再び着陸するのは不可能だと思って判断を変え、15秒後に「アンエイブル(unable=不可能だ)」と管制塔に伝えた。そして、9時0分21秒に「ライトターン(右旋回)してランウェイ(滑走路)方向01で頼む」と言った。右に一周して、再び予定されていた1番方向で滑走路に着陸するので、許可してほしいということだ。これに対して管制塔は「右旋回で合っているのか」と再び尋ね、パイロットは「合っている」と言った。

突如、着陸方向が変わったのは9時1分7秒ごろのことだ。管制塔は1番方向の滑走路への着陸を試みようとした事故機に「19番方向でランディング(着陸)するか?」と提案した。事故機は2秒後に「はい、19方向スタンバイ(準備)」と答え、管制塔は9時1分11秒「滑走路19、無風、着陸許可」と言った。結局、事故機はその後、19番方向で滑走路に胴体着陸し、9時2分57秒にコンクリート製構造物と衝突した。

一部の専門家は「管制塔が着陸方向を変えた理由を詳しく解明しなければならない」と言っている。結果的に見て、1番方向なら滑走路の先にないコンクリート製構造物が、19番方向では滑走路の先にあったため、この着陸は最悪の選択になった。航空大学飛行教育院のキム・インギュ院長は「管制塔が方向を変えたのは当時、航空機が高度を上げられないなど、きちんとゴーアラウンドできていなかったためとみられる」と話す。衝突の1-2分前、事故機は旋回して37度まで傾いたが、これは通常の傾き(25度)より10度以上も大きな傾きだった。

パイロットと管制塔が選択したゴーアラウンドの適切性に対しての疑問も取り沙汰されている。事故機を製造したボーイング社マニュアルには「着陸過程で鳥の群れに遭遇してもそのまま通り抜けた方がいい」「エンジン出力を低く保て」と明記されている。着陸は速度を落とす過程なのでエンジンはゆっくり回っており、鳥が衝突しても比較的損傷が少ないことから、その状態を維持して着陸しろということだ。

事故機は本来の着陸を準備する過程で875フィート(約267メートル)まで下げていた高度を上げ始めたが、エンジン故障などで高度が十分に上がらず、管制塔が提示した5000フィートではなく1075フィート(約328メートル)までの上昇にとどまった。カトリック関東大学航空運航学科のチョン・ユンシク教授は「故障が感知されていたのにもかかわらず、高度を上げるゴーアラウンドを試みたということは、当時のエンジン状況に対する正確な判断が難しかったということだ」「バードストライクが発生した状況で、無理にエンジン出力を引き上げて、完全に故障した可能性がある」と語った。

キム・アサ記者