国際総合

中国の不動産バブル崩壊、テクノロジー企業締め付けの副作用···「習近平流ショック療法が台無しにした」

中国の李強首相は3月5日の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の政府活動報告で、今年の成長目標を5%前後に定めました。国際通貨基金(IMF)と主な投資銀行が4%台半ばを予想する状況で冒険的な目標値を掲げた格好です。

中国経済は2021年の不動産バブル崩壊以降、低迷の泥沼に陥っています。不動産投資と消費が極めて不振な状況です。 輸出がかろうじて成長をけん引してきましたが、トランプ米大統領が強硬な関税戦争を予告しており、輸出さえも不安な状況です。

李強首相はこうした状況を打開するため、今年の財政赤字を国内総生産(GDP)の4%まで認め、赤字幅を前年より1兆6000億元増やし、1兆3000億元(約26兆8000億円)規模の超長期特別国債も発行するとしました。2008年の世界的な金融危機当時、4兆元規模の景気浮揚策を打ち出したように、資金供給で経済を立て直す狙いです。

■輸入急減、年初から暗雲

国際社会の反応は冷ややかです。中国経済をどん底に追い込んだ習近平国家主席の経済政策が変わらない限り、回復は容易ではないという見方が大勢です。

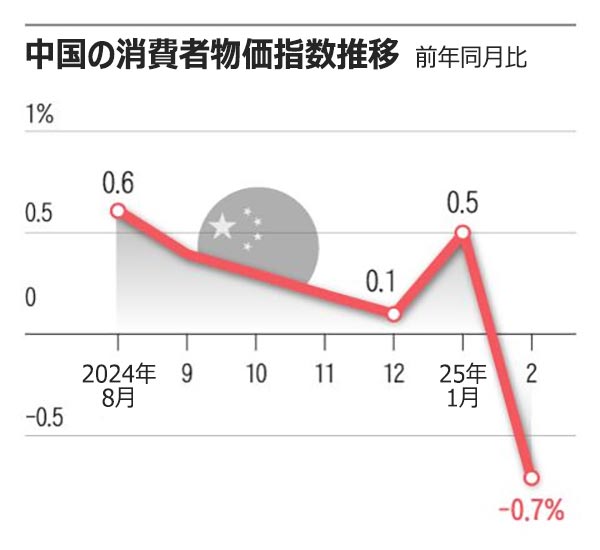

中国政府は野心的な目標を掲げましたが、中国経済は年初から力を失っています。 2月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比でマイナス0.7%、生産者物価指数は同マイナス2.2%を記録し、デフレ懸念がさらに深まりました。

今年1~2月の輸入も前年同期を8%下回りました。原油は5%、精製油は16%、鉄鉱石は8%それぞれ減少しました。企業活動に重要な原材料の輸入が大幅に減ったということは、製造業の景気がそれだけ良くないとことを意味していると言えます。 輸出の伸びも2.3%にとどまりました。

世界の専門家は模様眺めのムードです。思い切った景気浮揚策を講じるのはよいとしても、中国経済が直面している問題を解決できるかどうかについては信頼が持てないのでしょう。 「幻想にすぎない」と語る専門家もいました。

■米国発関税戦争も重し

ブルームバーグ通信は3月5日、アナリスト77人を対象に実施した調査の結果、今年の中国の成長率予想の平均値は4.5%だったと報じました。 IMFも4.6%の成長を予想しています。

今年、中国経済が直面する最大の問題はやはりトランプ政権の関税爆弾と言えます。既に中国に20%の追加関税を課すという方針を発表しています。スイスの投資銀行UBSの中国担当チーフエコノミスト、王濤氏はアジアタイムズとのインタビューで、「米国が10%の関税を引き上げれば、中国の成長率は0.3~0.4ポイント低下するだろう」と指摘しました。20%の追加関税を課せば、成長率が0.6~0.8ポイント低下しかねないことになります。

李強首相の政府活動報告を見ると、中国が経済問題の解決に苦心している形跡が見えます。財政赤字の割合を3%から4%に引き上げると、赤字拡大幅は1兆6000億元に達します。これに1兆3000億元の特別国債を加えれば、2兆9000億元の借金をすることになります。

■「最大の問題は習主席自身」

この5年間、民間企業を強く圧迫してきた習近平国家主席が2月17日、阿里巴巴集団(アリババ)創業者の馬雲氏ら14人の民間企業家を呼び座談会を開いたのもその延長線上にあります。米国の技術規制、中国国内の景気低迷のさなか、民間企業が投資・雇用部門で役割を果たしてもらう狙いです。習主席が民間企業家と会ったのは2018年以来7年ぶりです。

欧州メディアは、中国経済の最大の問題は習近平主席自身だと分析しています。 スイス有力紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥングは3月6日、「中国政府が誤った政策の代価を払っている」というタイトルのコラムを掲載しました。中国経済の状況が厳しくなったのは、米中の競争による地政学的要因もありますが、中国政府自身の過ちの方が大きな理由だとの指摘でした。

同紙は習主席が2021年、保護者の教育費用負担を減らすという理由で営利目的の学習塾事業が規制され、数百万人の雇用が失われたことを例に挙げました。12万4000社に達していた学習塾業者は4932社に減ったということです。

■「テクノロジーブーム、景気回復に寄与しない」

同紙は2021年にはアリババなど大型プラットフォーム事業者による独占行為に対する大規模な調査を行い、ビッグテック企業に共産党幹部まで配置しました。そのため、2022年第1四半期には中国の科学技術産業分野の投資が42.6%減少し、21万8600人分の雇用が消えたと指摘しました。当初は塾費用の軽減、独占による弊害の解消などを意図したものでしたが、経済に及ぼす影響を考慮せずにショック療法と威嚇で一気に問題を解決しようとしたため、副作用が拡大したのです。

2021年に始まった不動産バブルの崩壊も似たようなケースでした。過熱した不動産市場を制御しようとして、一挙に不動産業者の資金源を締め上げる「3本のレッドライン(三道紅線)」政策を施行し、不動産市場全体が崩れました。不動産は中国の世帯資産の70%を占めます。不動産価格が下がれば消費の萎縮も避けられない構造です。

独有力紙フランクフルター・アルゲマイネも「中国がAI、EVなどで大きな成果を上げているが、マクロ経済は回復が遅く、国民は景気低迷に落胆している」と伝えました。同紙は「中国の科学技術発展の象徴であるディープシークのオフィスにはせいぜい数百人の社員がいるだけだ。テクノロジーブームが実質的な雇用創出と消費増にはつながっていない」と指摘しました。

崔有植(チェ・ユシク)記者